Untitled 3

“去你妈的!”

我估计到最后我还是做不到恶狠狠地对着一切我所极度厌恶的事和人说出这句话,我不知道自己为什么学不会直接拎着玻璃瓶直接摔到这些让我作呕的一切的身上,然后在他们捂着鲜血淋漓的头颅的时刻用尽全力对他们拳打脚踢,我不知道为什么自己做不到,“去你妈的”,我还是把它咽了回去,一如既往,烂到肚子里。

人生并没有所谓的风光时刻,一切都在不断重复着水逆,只不过有的时候程度轻一些,有的时候十分严重罢了。我还是不愿意碰酒,因为我这种人一沾就绝对会上瘾的,我不愿意让别人看到我潦倒的模样,就像我永远也不会在她们面前脆弱地蹲下来抱头放声大哭。我厌恶这个文化里的这些朦胧和含蓄,我厌恶。

不止一次,我觉得自己的无能为力,坐在房山线上的时候,看着小屁孩儿们随性散漫的时候,走在操场上的时候,梦醒的时候。我没什么能力让自己突飞猛进,所以我只能一点一点地用心去学,我早就知道这个无数次让我感到不甘的现实。到现在我才终于发现为什么爸妈一直觉得我走到如今这个地步在某种意义上已经算是一个奇迹,我想起假期里跟母亲的长谈,这种令我们双方都觉得舒适的对话在我短暂的二十年人生中依旧是屈指可数,可能是我自己的问题吧,因为我总是在逃避和他们进行这样的谈话,只是为了到将来那必然会来到的一天里不让自己有更多的不舍和怀念,说到底我还是这样的自私与无情。我知道的,一切都会过去,无论是再难的日子,它总会过去,就像去年的十一月和十二月,我到现在都不知道自己是怎么撑过来的,昏沉之后的清醒带来的更多的还是深深的无力,我终于又绕回了出发的地方。我试图在自己这张白纸上留下点儿什么,好让它显得不那么空泛与苍白,可是我所写下的每一笔都是那样的拙劣而丑陋,而且再也不能销毁。我望着这张已经被黑点侵占了一部分的凹陷了下去的纸张,感到眼睛有些发酸。

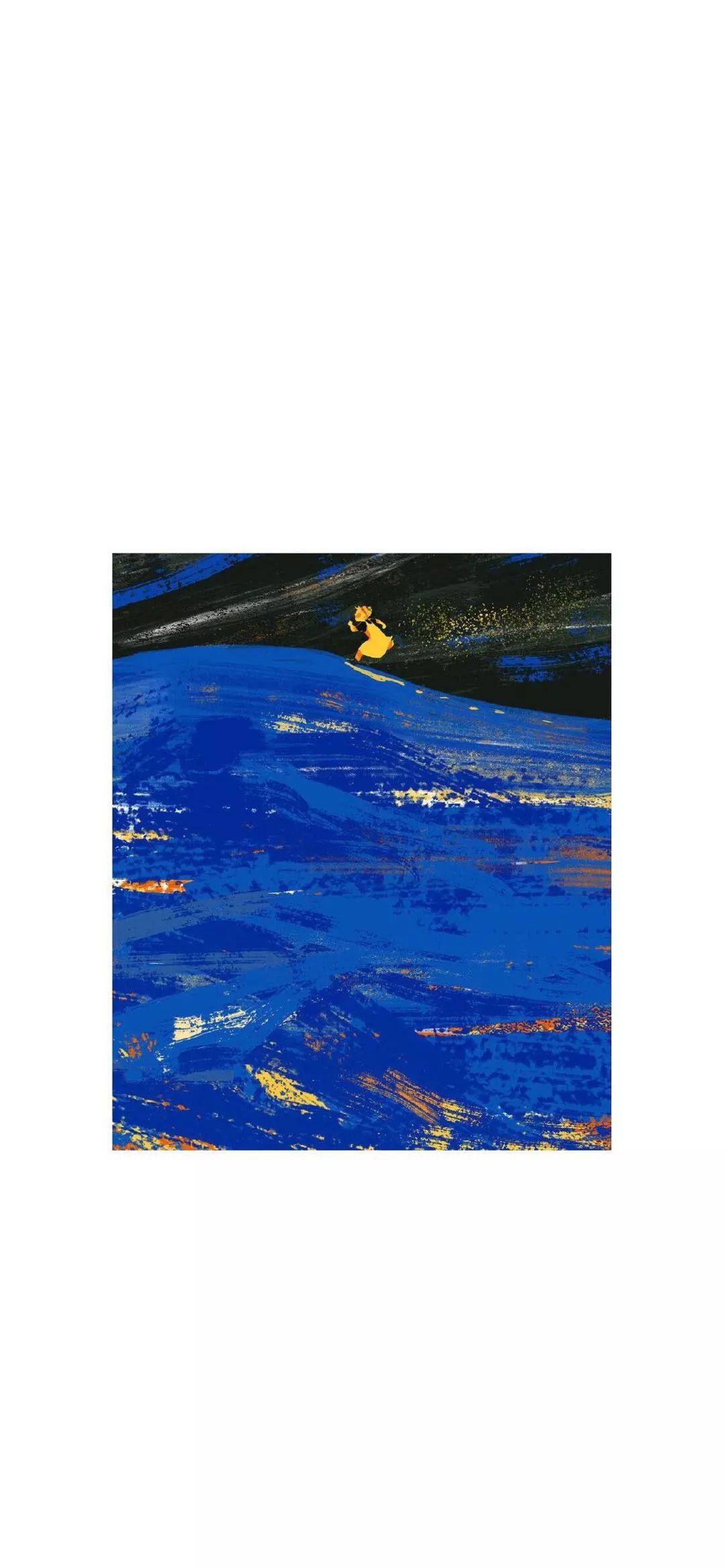

很多的事情我已经慢慢地学会了,看着别人口是心非地说出伪善的话语然后自己也开始笨拙地模仿,然后彼此心照不宣地相互点头示意,这种事情,我快要学会了。我知道自己永远也无法做到优秀,也不值得什么人去结交,这没什么,走进陇海校园的第一个月我就已经知道了,这没什么。只不过在一连串的无能为力的嘲弄下我还是会感到难过,我还是会想要把烂在肚子里的很多刻薄的粗鄙的话大声说出来,还是想在400米跑道上疯狂地奔跑,直到将自己摔伤再也无法起来,然后嚎啕大哭,但我从来都没这么做过,我只是会让一切的情绪在脑海化作一个个炸开的绚烂的烟火,然后默默地将头埋在被褥之中。这种事情,不用别人教我,我就已经学会了。

我讨厌路上所有朝我看的人的目光,它们让我觉得极其不自在,我所能想到的原因中没有一件令我觉得愉悦的:或许只是因为那些我唾弃了十几年的绵软的头发被风吹了起来,或许只是我穿了一条奇怪的裤子,抑或许只是我的脸上还留有没能完全褪却的印痕,你看,的确是没有一件能让我觉得愉悦的。

我不知道自己能够把什么事情做好,或许大多数只是处于不差的程度而已,像我这种人本来就不应该站在所有人面前去做些什么事情,到现在我都不想不明白当时的自己脑子里究竟抽了什么风,也不知道究竟为什么要想出这些事情来,然后像个傻子一样浑浑噩噩地就走到了如今的地方,还好,这一切马上就要结束了,我的胡闹也该结束了。

白昼超过了黑夜并不代表一切都在变好,寒冬和春夏也同悲伤没有直接的关联,一切都还是照常,惘然地从梦中清醒然后在心中叹息一切又是一场梦,我怀念无梦的夜晚,一如我现在不断地念起曾经。我看不清前方的路,它被雾霭覆盖,就像我再也找不到一个会主动想我搭话的少年,好吧,它们之间根本一点也不相像,但结果对我来说都一样,虽然即便如此我还是会去找找试试看,但再也不会像刚开始那样地单纯而又憨傻。

写完之后我觉得心情好了一些,我再一次放弃了读书笔记,无所谓了,就这样吧。