I DON'T WANT TO BE ALONE

[ It’s not funny at all ]

在钟声响起的瞬间我狼狈地奔赴破旧拥挤的车站,由耳机传来的鼓点被吵闹与说笑冲击的凌乱不堪,沉重与疼痛从肩膀漫溢到全身上下,还有令人无法脱离的窒息感,开闸的那一刹那我只想飞速逃离这个令我难以承受的城市,越快越好,但是上天总是喜欢给人开玩笑,它为了更好地满足自己的恶趣味,兴致勃勃地抢走片刻的喜悦,站在那里阻碍渴求解脱的人,给他们更加长久的苦难,然后捧腹大笑。

我后悔了,在车厢里的烟味和潮湿袭来的时候,我再一次反问自己为什么选择了这样衰朽的绿皮车。或许我至少应当向这次糟糕透顶的行程表示一点少的可怜的感谢,毕竟,当头昏脑胀到难以复加的程度时,其它一切感觉都变得微不足道,单纯的头痛当然要比所有事实都要更加令人欣慰。

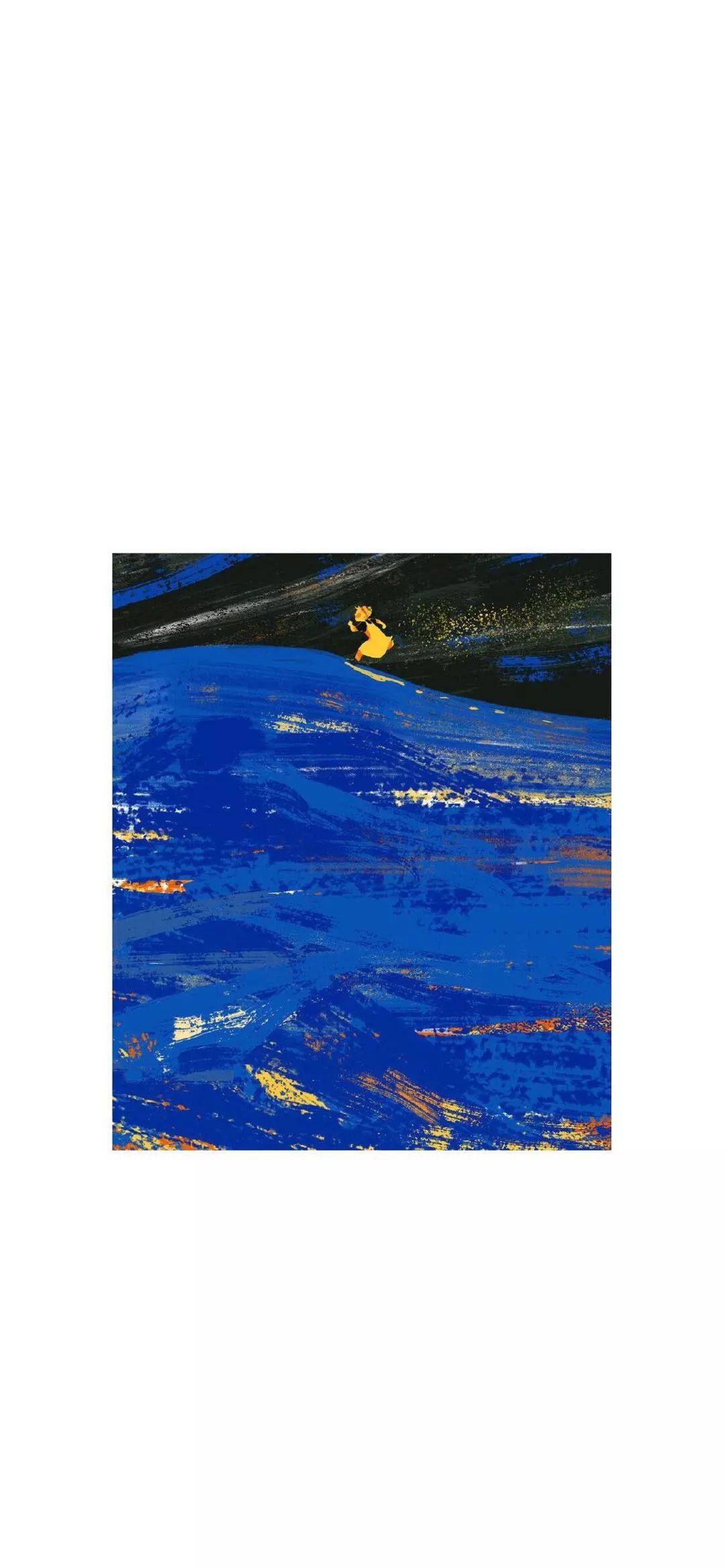

卸掉床帘代表着我又卸掉了一层自己身上厚厚的伪装,这个现实逼着我成长以及“变得坚强”。我总觉得自己经过了那件事情的洗礼就再也不会重蹈覆辙,但是事实证明,我到现在都没看清自己是个什么鬼样。如果可以的话我应该一脚踢碎身旁的茶瓶,然后听着玻璃哗啦啦碎裂的声响抱头痛哭,最后我没有这么做,看了一眼被灰尘浸染的蓝色手把,我把它拎在了手里。我究竟是抱着怎样的一种心情做着一件又一件事情?我希望把自己淹死在什么样都可以的水塘,这样我就不会再那么疲惫也不会再那么悲伤。我不应该悲伤。我不应该悲伤!我不应该悲伤,不应该······

四月只不过是一个谎言,我要把这句话当作真理铭刻在脑海深处,这样就再也不会轻易卸下所有的伪装去拥抱一个足以将自己蒸发了的太阳,这样也就再也不会想起从很远很远的地方吹来的风和那些根本不愿意回忆起的记忆。只有沉沦和无所事事能够拯救现在的我,我已经很累了,也不愿意再去思想。

一切都是无意义的,清醒过来之后,我才知道。躺在床上一动不动的三天时光,什么也没给我留下,除了无论如何也呼唤不出来的变幻着的光还有从未变动的不知道要做些什么才能解脱的念想安安静静地陪伴着我。是注定了吗?我是不是再也走不出这样一个迷宫?到底在重蹈些什么样的覆辙?要怎么样才能燃烧起一点点的视若珍宝的希望?难道真的要跟上一次一样,受到鄙弃和厌倦之后才懂得自己所站的立场?难道不是从一开始就明白现在这样不会有什么好下场?

大概我永远也写不完那首最后的诗,因为不知道该以什么样的面目去面对那被拦腰截断的句行,无论是情感还是意象都好像躺着鲜血,每当我想把它补全,都无能为力,这没什么,不过是一如既往。

请你不要说什么“你不能再这样了”,对不起,我真的做不到。