I Hope November Hurts For You

在言语出口的那一瞬间,自我保护机制不断在脑海中告知他一切都还有挽回的余地,只要,是的,只要。跟随其后的言语却变得愈发模糊不清。或许这一切就像一场难以抵抗的噩梦,搅扰着本就疲倦不堪的身体,但只要天亮醒来就会一如既往,回到原来。但原来又是什么样子?想当然遗忘了现在其实正从原来脱胎。

天亮了,翻来覆去点亮了屏幕又熄灭。内心坚固的确定在光景的流逝变幻中一点点被蛀空。是罪囚在徒劳中等待不知何时将至的临终宣判到来。

他总是低估人对人所能有的残忍,即便看过了太多也还是一再犯错。记忆经过碎散漂浮的泡沫折射再折射,最终成为他所期待的模样,好让他心甘情愿在充斥着刺鼻气味的空间中窒息溺亡。

每一个尖锐的质问都与冷风撞个满怀,那一刻他才终于揭露自己的真实样子——竟然连忍无可忍后的声嘶力竭都无法做到,也没有想象中的颤抖,只是饱含怨忿地低沉声音,却还是无一例外被卸去力道,沉入深不见底的幽潭。透过一个个黑色的铅字,他也第一次直视属于对方的真实。

那些凉意初生的早秋之夜,一次又一次歇斯底里、哭天抢地,站在原地抑或不停挪步挣扎,声音愈来愈无法控制沦为咆哮,时间太久他已经忘记了自己争吵时丑态毕露的模样。天真地以为捱过一个噩梦就再不会与之重逢,殊不知这不过是又一次严重的错估,他忘记了,正是在那些随意便能脱口而出的污言秽语中隐匿着某种能够标的自我的本质。不过至少这一次他懂得了保持克制,或者说残存的炽热也早已被名为以往的种种过度耗散如今再也没了那样的能力。每一个裹挟着怨愤的诘问背后可能的回答都紧随其后,只是未料到超出预估的一个又一个回应会令他如此措手不及,那些被隐瞒的事实让他第一次意识到自己与对方之间原来相距如此遥远。那一个个不可抚平的皱褶,是时空带给他们的新的恒常。

电梯门开启的一瞬间,寒意鱼贯而入,渗入衣装的每一个缝隙,在表层皮肤中游走寻找每一个缝隙,等待着一个时刻一块儿深深刺骨。可他觉得除了就这样走入寒夜之外的任何其它行为都无助于解救他的难以呼吸。他是在透过窗户看到窗外那凄冷的月时萌生出这种感觉的。打开着的 pdf 文件与 obsidian 窗口被并排放置在屏幕两端,占据全部视野,红蓝黄相间的笔记覆盖着黑色的宋体字,每一画尖锐的顿笔倒角都能刺透他灼热的咽喉,而流动的手写体则可以一点点穿透环绕,勒紧脖颈,使他窒息。他茫然地敲击着,按照简单但却反直觉的 markdown 语法,这是他这些日子以来终于习惯又未曾终于抛弃的少有的东西。只是愤怒与怨恨一瞬间长成熊熊烈火,喷薄高涨的火舌使他感到炙痛,再也继续不下去。关闭窗口,合上屏幕,拔下电源,开门,关门,换下衣服,戴上两层连衣帽,绕过不放过任何机会前来勘察现场多事的母亲,淡漠地单方面告知后,破门而出,一气呵成,他没想到自己竟然没有受到想象中的阻拦。

在凛冽的寒风中走入无灯照耀的街巷时他终于重获呼吸,可只是行走就能感受到跑完一千米后的那种刺激感。没走到街角便掏出手机拨打起电话。通话中。挂掉。再拨。重复多次,直到看到请求添加微信的弹窗重又蹦出。想也没想就确认通过,比起十分钟前按下删除键时的纠结,现在坚定得不能再坚定。

他心里一直都知道,其实只需要一步,只需要一步他就会放下心里的一切不满和怨恨,步步紧逼不过是为了等到这一步,但他也早就知道这一步的迈出不过是脑海里不切实际的幻想,他不可能等得到,也终于没有等到。

“都这样了你甚至不愿意出门跟我打电话,甚至不愿意让我听到你的声音?”面对最后的责难,他只收到了对方的一个令人生厌的黑体字。手指已经失去知觉,但仍按着按键,将一个又一个问题从高空投注,轰炸再轰炸,抛出一个又一个难以回复的质问,直到最后彼此都只能互答我不知道。

“该怎么办我不知道。要如何想象未来我不知道。你的需求我不知道。你的不安和难过我不知道。原来你是这样想的我不知道。我还是否爱你我不知道。还有什么没告诉你我不知道。就这样结束我不知道。”

“你不说我怎么会知道。你的未来里有没有我我不知道。对你而言我是否真的有存在的必要我不知道。看着我这样发疯崩溃像个小丑你就开心了——我不知道。”

我不知道。

我不知道。

他又一次感觉到这四个字的难以忍受。它们将他带回一个又一个类似的时刻,在那些秋天的夜色里它一次又一次在他的耳畔回荡,那些刺痛过他的面孔又一次浮现在眼前,那些昏黄的街灯,高声嬉笑着从旁而过的身影,面前人低沉阴暗的面庞和飘忽不定的目光——他从来都没能看到过对方眼眸中的自己,还有无一例外的无力与失重感。这时他才想起自问为何总是沦入这类感情之中,不仅再一再二而且再三再四了。

他开始逆着风往回走,聊天框里最后留下的是一个关心的疑问句。但他终于不再回复,脊背再一次感到寒意和生痛,膝盖紧随其后,他终于意识到这一切都是那么烂俗那么了无新意,感叹自己就如此热衷于沉陷在这种令人不齿的滥情状态,一而再再而三地掉价,自我贬低,却还是停不下来只怕自己做得还不够多,还不够显得可笑。

“我只知道说再见的时候其实压根没办法再见。我只知道即便争吵也只能听到自己一个人在夜风中压低了的悲痛。我只知道只有我还记得三年一千零九十九天。我只知道你嘴里的承诺永远兑现不了。我只知道被生吞活剥的爱难以如此轻快结痂退场,本可以大手一挥就这样转身离去最终却还是让自己沦为被抛弃的一方。”

走在迎面而来的晚风里,快步超过一个大声通电话的行人,他将这一切都打碎了吞入腹中,那一刻他多希望一辆夺路而逃的卡车就这样从他被冻得麻木的身上辗过,或者从身边的高架上冲下一辆脱轨的列车将自己的碾碎。但是什么也没发生。浑浑噩噩游荡入地下停车场,裹挟着潮湿的热气迅速浸润全身,悬挂着的老式灯管在午夜时分于短路接通之间忽明忽暗昏昏闪闪,终于他无力地蹲在地上望望屏幕又痴痴望望前方。暖气管道和下水道流过东西的声音充斥着整个空间,无线耳机右边又一次早早没电了,空余单声道的嘶吼从左耳灌入。他看着聊天框迟迟不愿回复,幼稚地认为这样就能对对方施以凌迟,其实却没意识到自己不过是自虐着可笑地试图挽回。

他为什么要说出那句话,难道慷慨地带来一线希望只不过是为了下一次更残酷地剥夺?

任性的报应很快席卷身体的每个部位,首先是颈椎,其次是脊背,然后便蔓延全身,血液灼得人颤颤发抖,裹在绒被里也摆脱不了。在难以遏制的寒颤中他陷入沉眠。

阳光从半遮掩着的窗照进眼睛的时候,他感到一股难以言说的疲惫,在短暂的梦中,他似乎已经经历了必将到来的剧痛,但迎接他的事实却又一次提醒他那不过是梦,一切才刚刚开始。顾不得冷意,他将胳膊裸露在外,似乎这样便能多少阻遏悲伤。纷乱的记忆随着日光倾泻到脑海之中,屏幕里纪念日小组件上的合影昭示着一场前尘幻梦,他终于不再回复,那注定到来的也到来了。

是啊,从一开始,“冷”就没得到过正面的回应,似乎他应该自己承担,那才是第一个不谐的音符生出的时刻,但为什么要否定?还一定要添上一句“从一开始就是个错误”,这惩罚是不是太过火了些?为什么要追问呢?他自己剥夺了自己倚靠精神胜利法取胜的可能,将本来的大获全胜潇洒抽离逆转为一场单方面屠杀后的大溃逃。真是可笑。

“难道一直都没有爱?”

“嗯。”

“不过是将感动误认为了喜欢。”

那种久违了的反胃感一阵阵泛上心头,他又一次觉得自己所属种群的可鄙和可恶,他搞不明白,自己为什么在这个种群中就找不到一个具有“爱”人能力的人,而这么多想方设法从他人身上攫取爱意的馋痨鬼,这种欺骗和一味的掠夺令他难以忍受,但更令他难以忍受的是自己为了求回一份“爱”竟能一次次突破自我的底线,一次次沦为更令自己不齿的人。几乎每一次都是这样,在他熟练地将一切与他有关的东西都抹除干净,将一切表层的关联全部抿去之后,看着仿佛从来没有过这三年一千零九十九天痕迹的“身体”,他又一次陷入久久的失语。

可是空虚感却迫使他迅速再度踏上无妄的逐爱之旅,只是这一次,面对一眼望得到头的未来,他却感到心口一阵又一阵的绞痛,第一次,他觉得寻找伴侣这件事本身已经让他觉得难以忍受。是啊,无止尽地在软件中寻找虚妄的爱:“你好”,“在干嘛”,“有地吗”,“找什么”,“怎么玩”,“换照吗”,一个又一个被重复了再重复的动作,难道注定了自己只能沦为无心也不知疲惫的机器?在算法、外貌、身材、学历、社会工作种种焦虑的裹挟下重又踏上这场逐猎究竟又有什么意义?有多少人真的知道自己想要什么?又有多少人不过是在如潮汐般涨落的情欲焰火的焦灼中一次又一次点开再关闭?这么想,他觉得甚至连爱本身都了无生趣。但寂寞、孤独却能一点点蚀空他的整个身心,他还是无法忍受这一切折磨。这难道也是他这一号人所注定了的逃不过的困苦?

暮色卷起凉意吹散日光,逐渐攀上来。他呆卧在床上,紧紧裹住被子,想要驱散冷意。但裹得越紧,冷意就越盛。他想起那个送他回家的日子。早早地他抵达他的屋子里,帮他整理打包行李,看着他当面被骗走一大堆厨具感到好笑。当一切都尘埃落定,那个他熟悉的住所早已不是原本的模样,狼藉遍地,让他觉得他们是被洗劫一空的。下楼的时候,他帮他拎着行李,即便寄回了那么多还是大包小包的,他第一次意识到原来一个人的生活竟需要这么多的东西。坐上顺风车他不住地向窗外望去。北京还是太大了,大到他觉得即便是在这里待了四年,整个城市对他而言仍是陌生的,那沿途的街景令他恍惚,只有一个标志性建筑将他从游离状态中唤回,使他意识到自己还身处其间。他看着坐在副驾驶位上的对方,最后的一程就是这样在他与他的一言不发中驶向终点。进站的时候还是出现了意外,证件找不到需要补办,两个人里到是不赶车的那个更着急些。他把他推到补办证明的看台,然后一个人抱着大包小包还有一个脸盆在后面没好气地等着。对方却无理取闹毫不反省,因为那个站在自己身后的人让他知道自己总有后路。酝酿中的争吵没有爆发,一如以前与后来,但是酝酿中的感伤也没有发作。他站在护栏外望着他走进安检台,然后再走远,他想自己也终于能做一次对方一直以来为自己做的事,但没想到对方却拎着大包小包反绕回来,嬉皮笑脸说时间还早要看着他先回去。看着对方堆笑的面庞,他总觉得这一趟实在没必要感伤,但他还是不愿离去,伸出手抚摸他的肩膀。

最终还是等到快发车的时候他目送对方离去,可实际上他也不知道在自己转身推门离开的时候对方是否又一次回过头。分别的实感在他赶上公车的时候蓦地追上,车门关闭的瞬间他终于想到自己与对方已经踏上两条相反的路途,只是他并未深思过这件事,一下午的疲惫随着落座和逐渐围拢四野的暮色泛上心头,很久以后他在回想起来的时候才意识到原来那次离别自始至终他们都没有拥抱对方。

难道不是自己放走了他吗?他望着未被窗帘遮住的那一线光怔怔地痴想。那天夜里,下车换乘地铁的路口跟一起去的剧本杀店所在的路口很像。但下班时间汹涌的人潮不由分说卷着他涌入入站口。那一刻他很想试着将头抵在他的肩膀上,只是环顾四周才发现自己根本找不到对方的身影。不知道为什么,在与对方相处的时间里他总是刻意地不流露出自己脆弱的一面,或许这就能让对方觉得自己是可以被依靠的?还是其实潜意识中已经意识到这样的自己绝对不会被接受?或许真的如他所言一切从一开始就是一个错误。

从科技馆走回家的那个夜晚,他们一路走过奥森。走在鸟巢旁边的广场上时侯,两个人都已经疲惫得不行。他们互相拖拽着,如同两个东倒西歪的醉鬼。他两只胳膊环在对方的肩上,一步步往前挪着,对这对那指指点点,兴奋地告诉他左手边石榴瓶的来历和自己在游行活动中的轶事,对方只是静静地听着,随便插进一句疲惫的抱怨,他随即附和,手也就更不老实,去拽去拉对方的胳膊。突然间对方抬头向天上望去,还未完全暗下来的暮色中那轮皎月如幻影般虚挂在头顶,他伸手指向虚映的那一轮,随即变换了动作,像是要捏住它。对方不言向身后走去,他回头看去,却被告知扭过头去停下别动。过了一会他走上前来,笑着说了一句好了,递过来手机给他看。相片里,他微微仰头像是要摘下那颗月亮。

“怎么,想让我摘下来月亮送给你吗?”他笑着说到,手重又搭到肩上。对方却扭过头来笑笑,没说话,拖着他往前走。

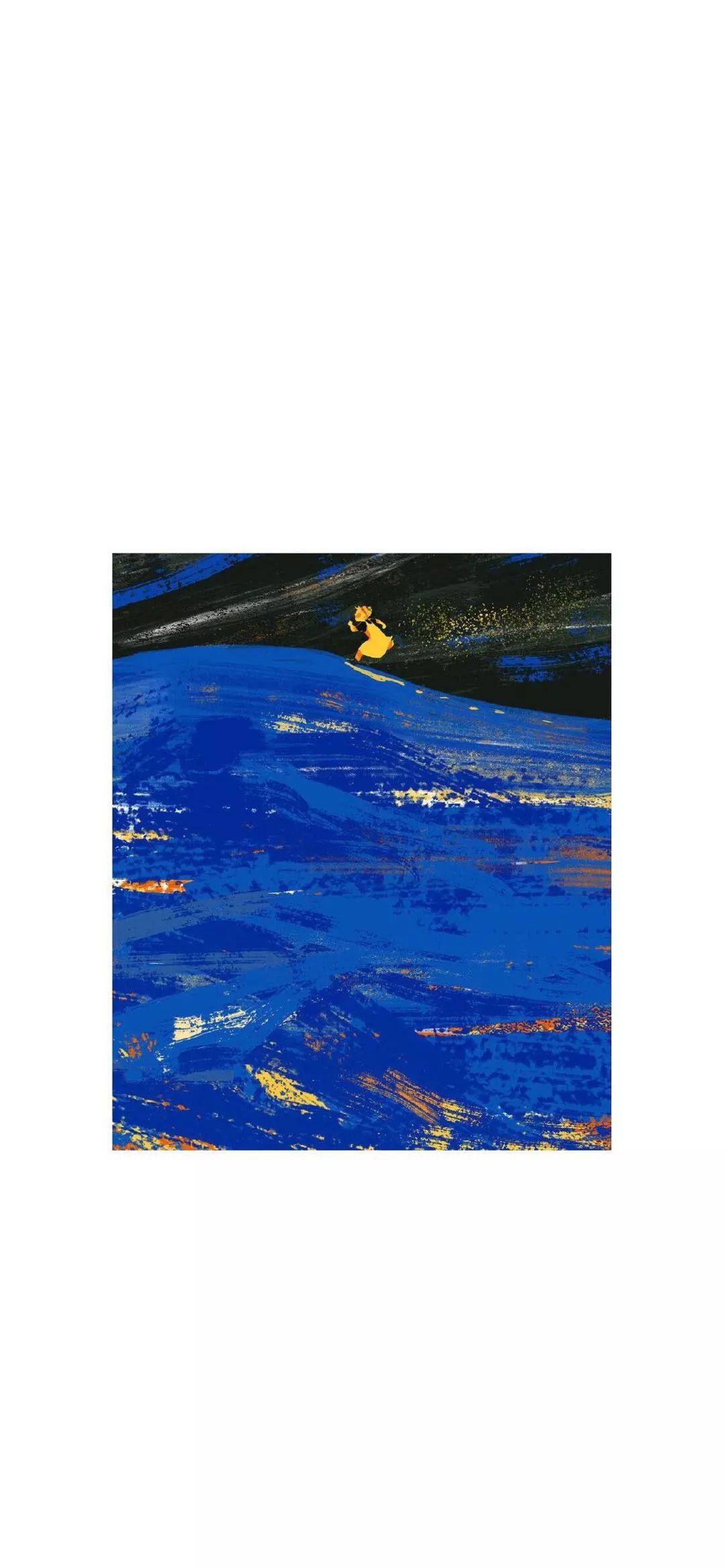

窗外夜色很快卸下冬日本就不多的余晖,那抹暗红凄惨得让人难以直视。犹豫着,他从床上起身,走进一片昏黑的书房,窗外的月色被染得焦红,他没想到从对面楼房探出头来的月能这么令他心惊动魄。那一刻他才真正意识到一切已经结束了,望着唯一置顶的聊天框消失后的页面,这些年来他第一次觉得各种服务号轮番登顶的聊天工具是如此陌生。伸手试图捏住那轮月,但整整一只手都不够。原来是那么难。怪不得当时他不说话。悲哀顺着冷意一下鱼贯而入,他无力地陷在座椅里,但还是想要伸手抓住那轮月亮……