冬夜,一只黑猫打我身边跑过

01

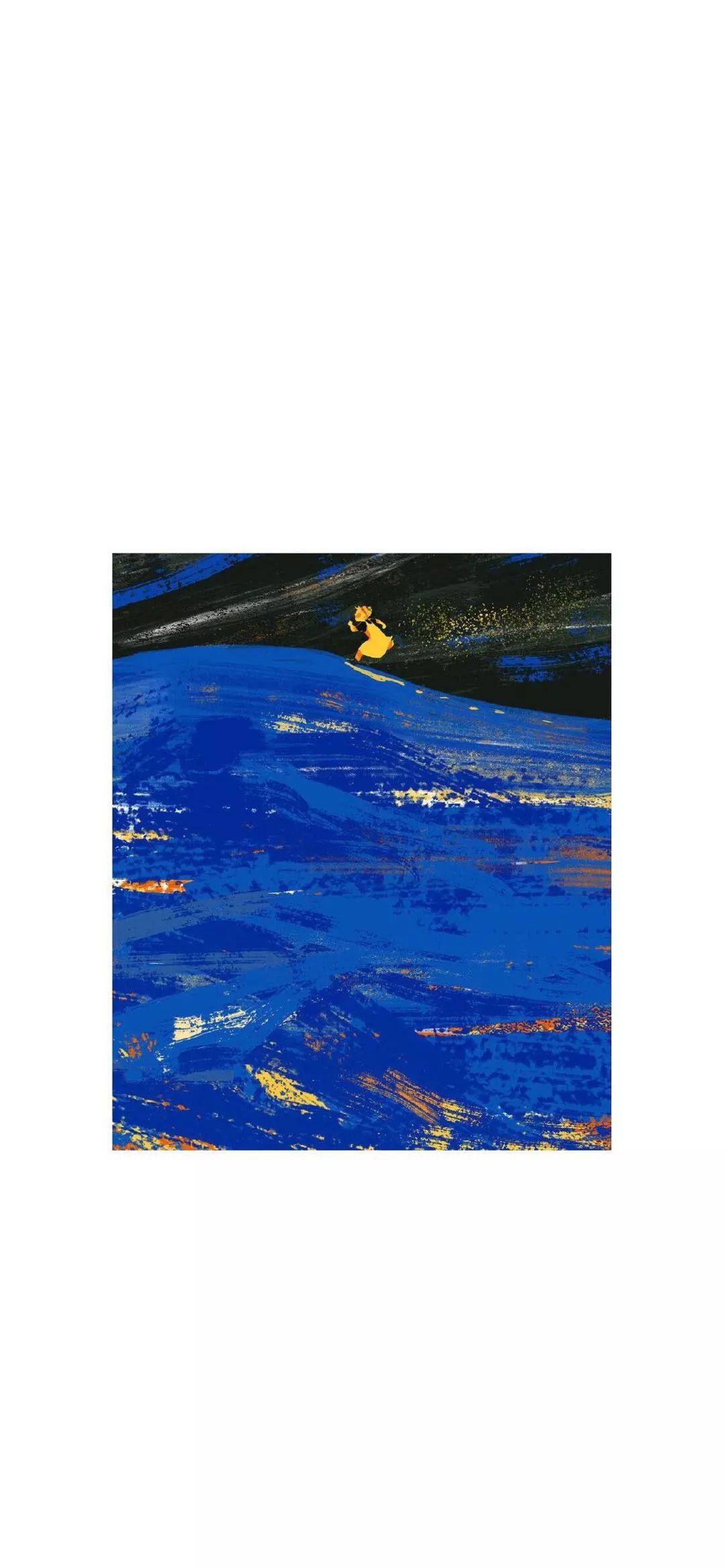

那天夜里,我照常拎着水壶背着巨沉无比的电脑包从文西走出来,刚到女生宿舍门口的时候,一只黑猫一溜烟打我身边跑过,那时我的视线刚刚从黑暗中的手机屏幕光亮下转移到面前晦暗的路灯,还没反应过来到底是个什么情况,它就消隐在了冬夜的雾气里。

九月回来之后,在校园里见到野猫的频率比之前四年提高了不少。气温一天天降下来,好心人在美院东侧的小林子里安札了两只小窝,然后渐渐添备了卧垫和毛毡,甚至还有不知从哪弄来的破挡板、橡胶雨披,保暖、防寒、防雨,可以说设备是很齐全了,至少可乐在家还未曾享受这样的待遇(不过他有地暖,走两步就趴了,小日子过得也算不错)。偶尔吃完晚饭路过那里,还会遇到各路好心人前去投喂。我每次经过,都会望上一望,看“窝主”是否安卧其中,常见的是一只白猫,仅就我那夜匆匆一瞥获得的印象,它跟“身手敏捷”的黑猫在体型上不相上下,可见它们的生活状况还轮不到我杞人忧天。

知道它们的名字也是偶然。那天傍晚,我从图书馆里晚出来了一会儿,走在音院那条路上的时候,听到一声又一声呼唤,一位阿姨沿着教职工宿舍边的狭窄通道边走边喊,我本以为谁家小孩贪玩找不到了,但路过停车场旁的小院,看到阿姨赶着两只壮硕大猫的身影,才知道“小小”和“警长”是在叫它们。我实在没想到,除了不定期的加餐,它们还享受着每日的定时投喂,以前每次看不到“窝主”时的联翩浮想和自我感动都变得十分好笑。阿姨叫“小小”的时候,“窝主”白猫信步前往,不用说,那只黑猫就是“警长”了。那确实是令人感到暖意的一幕,至少在那个时刻,我感到不期而遇的开心。

几天前的下课时分,从大清真出来,刚拎上水壶,“小小”便踏着小碎步悠然走到身边的花坛里。一个女生忍不住好奇,跟了上去,它也没加速,转到人难以接近的一个位置,继续向前走,还不忘回头看上那个女生一眼。

“小小”似乎有爱散步的癖好,上上周周日,为了抢占接近电源的位置,我比平时早起了一会儿,站在电梯间吃早饭的时候又看见一个白花花的身影,这次它从教职工宿舍对面的小广场上横穿马路而来,娴熟地钻过留了个小口的灌木丛,轻松抵达目的地——灌木丛中间的草坪。我下意识看了看时间,才悟得早上经过都很难看到它的原因。其实这个念头早已隐约存在我于脑海之中,只是我每次都不那么注意罢了。

相较悠闲的“小小”,我到很少见到“警长”。但那天夜里的“惊鸿一瞥”确实让我对它颇为好奇。校园里的猫猫似乎不止这些,印象中还有一只花猫,它就十分矫健了,每次都是一溜烟就跑走不见。或许也是我自己搞混了什么,说不定我从未看清的花猫就是“警长”呢?

记得胡子老师在他的专栏里写过北大的野猫,他不幸离世后,众多怀念他的文章也提到他跟阿子老师一起到燕园喂猫的身影。民大自然比不上燕园,在北京高校中幅员也并不辽阔,也不存在一个救助野猫的学生组织,更别说看到每日来去匆匆的老师去喂猫了。大一跟身在隔壁北外的高中同学聊天,了解到它们的“楼长”,能在宿舍楼里来去自如,当时怎么想都感觉像天方夜谭。现在校园里的猫越来越多,在我倒不是一件坏事(这么说是因为在某些管理者眼里这是一件坏事),虽然我从不曾将自己脑海里的想法付诸实施,也没去躬亲实践喂喂我们可爱的“窝主”,但还是希望能够未来在这所片隅小地也能出现一个组织——为建立人猫共存的美好校园“添些砖加些瓦”。

02

就此打住,再写下去就更让人觉着尴尬了。现在还请允许我写写创后谈,发发原本想发的牢骚,不想听的点一下左上角就好。

“冬夜,一只黑猫打我身边跑过”这个题目在我看到“警长”的瞬间便嵌入脑中。在非论文写作中我从来没有什么打腹稿和构思的习惯,就像上一篇《记某年某月某日的一次逃亡》一样,随意流泻。我知道这并不好,但如我常说的,写东西本身对我就是一种“排毒”和疗愈的过程,我不愿再多预设些什么。但我得承认,这个题目在击中我的那个瞬间要传达的情绪与现在的成篇相去甚远,这也是对我搁置、延宕的一种惩罚。

明天又是考研的日子,不幸,也是23岁生日。我也不幸地贯彻了自己的疏离者身份,以一个从未翻开政治英语、并未背过只言片语的可疑的考生身份参加一场注定失败的考试,在我早上还在询问子宜我明天需要带些什么的时候,我又一次深刻体会到这件事不怎么真实,对我而言更真实的是那个已经给雷子和阿霜画了大饼的论文,是那些不想看但不能不看的傻逼布尔迪厄、陈晓明、戴锦华专著(我无意冒犯这三位优秀的学者,仅仅是从这个现状发牢骚),还有智障般的贫穷、对自我知识匮乏与无知的恐惧以及令人愤懑的故障频出市场脑溢血的电子产品。生活经不住甜美毒蛇的诱惑,沉陷在它不断分泌而出的用于腐蚀溶解一切的毒液之中。

在无法入眠的日与夜,在疲惫不堪却还要不断忍受满脑子自己的傻逼持续不断敲击键盘和鼠标以构成生硬嘈杂的机械交响曲的时刻,在长期独自一人不发出一点声音不断积累到无法忍受的某一瞬间,在被巨量从未读过乃至从未听说过的作家作品海洋淹没的最后一秒。我都曾想过要早点逃离这个令我无比恶心的名为“中关村南大街27号”的正方形囚笼,它并不比我不断唾弃的高新区监狱好上半分。如果说当年的我只不过是个什么也不知道的、安分守己的傻逼半吊子螺丝钉,那么当我民智半开之后还要用同一套连换都懒得换的逻辑再度故技重施,这种行为与其中蕴含的轻视未免也过于好笑了。

这个地方并没有什么值得我留念的,我不属于当下被别人人为嵌入的任何一个场景,不属于充斥在生活中的“宏大话语”的任何一部分。那些值得我留念的已经四散而去了,我只能在每个大崩溃的时刻不断回咽那些逐渐飘散、被戳破的美好泡沫(写这句话的时候证明至少我还记得那个春天在奥森大家买的泡泡机),这是对我不告而别以及失信的惩罚。所以在过于寒冷的冬夜,一只黑猫打我身边跑过就能唤起丰富的情绪触动。

存在一种倾向,因为生活的长期不顺心而变得越来越孤僻,越来越愤世嫉俗,越来越看谁都不顺眼,并反过来自矜起来,认为别人都钻了空子自己则行正名顺清白坦荡,认为体制机制存在根本性错误,自己不愿与之媾和是清高者。不可能不承认这种想法的可笑,但至少现在的我没办法摆脱它对我施加的影响。或许这就是我打心底里认同“断裂”,认同他们的创作并想方设法为他们翻身的根本原因。非功利的表象冲昏了头脑,我竟未意识到自己正在看似正当的名义下行着令人不齿的事!但我还是会控诉也打心底里不认同任何意义上的“媾和者”,如果我在无意中也成为其中一员或者今后自愿或被迫成为其中一员,我也将把自己放置在被鄙视与嘲笑的位置!我自认身处在为了掩盖一种疯狂而宁愿造出无数种疯狂的环境中,若必须做出选择,选择真疯或许来得更加干脆!

但至少现在我还必须继续扮演这个可疑的身份,并将之持续到不可预计的未来某个时刻。在某种意义上,教育对我而言是一场被精心装点的陷害,在毫无意识时,我被推入其中,然后在我终于陶然忘我,再用一盆肮脏的死水粗暴地浇醒那场虚幻的美梦,继而撕扯着头颅让每个得逞者能够好好端详我的惨状。我是否应当挣扎?对此我仍迷惑不已,因为已经存在的现实不得不让我正视:那个可怜的饥饿艺术家——他昭示着挣扎所带来的一种命运。但对于高高在上,以他人落魄为乐的观赏者们,让你困在现状之中无疑是他们最乐得见到的。

我为自己必须依循他们的逻辑而感到愤怒,同时也为自己别无其它任何出路而感到悲哀。

而这就是我在22岁这一年里最大的收获。

我希望,在今后的又一个冬夜,能与那只我辨不分明的黑猫重遇,即便这一次也仅仅还是它打我身边跑过。

或许在那时,我能或已经找到新的转机。