本该是毕业感想但实在写不出来所以就这样吧

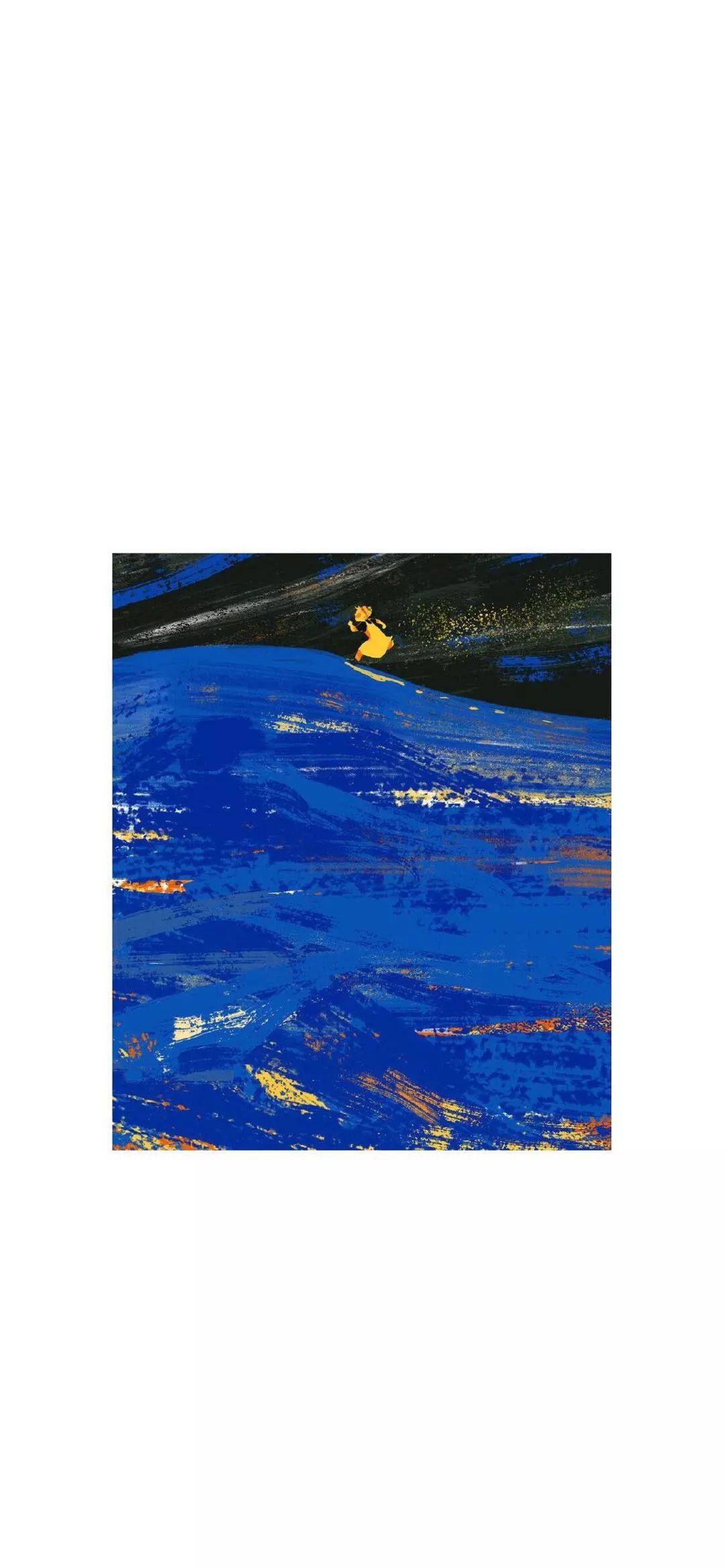

翻过四月被雨还是什么别的东西淋透的湿漉漉纸页,即刻置身七月炙烤骄阳瓢泼大雨之下,虚弱的我喘息不止。

-

2016年的夏天似乎与每一个在郑州的夏天都没什么差别,躺在翠竹苑不隔音小屋的木板床上望向紧贴纱窗的巨树枝叶,无风燥热带来的心境与现如今每个尚未开启空调的早晨一样。不过,又怎会一样。沉痛或说抑郁浮现在时间穿梭各个平面之间的夹层裂隙,在许多时刻,它被十分精巧地掩盖,以致你总会时不时考虑某种未变的可能。

2016年的夏天似乎又包含着某种难以直揭的隐言,它悄然遁匿于思绪、言说、文字、纸张、试卷、课程的接续处,逐渐,逐渐构型出一个之后不断回响但却难以察觉的旋律。透过一个软件和一场旅行形塑出的某种信念在当时幼稚单纯的学子心中无法形成任何可被述说以及理解的语词。或许它并不单纯是一个个体在一个夏天的突发感受,在某种程度上它或许也可被视为具有某种普遍性的一代又一代人的心声(当然,前提是我没把它过分夸大)。但显然,通过偶然的关联,它从那时起便开始不断回荡在时间之声中,潜藏着,令人难以发觉。

在我又一次重新回望那个夏天,我第一次尝试赋予它另一种与以往的自己早已赋予它的,决然不同的,新的解释。自然,我无意掩盖自己的偏见与愚钝,亦无意掩盖自己某种过度解读的企图,但无论怎样,2016年的夏天依旧对我而言尤为特别,它预示了某种可能的终结,或者让我更加明确——某种未来的终结。

-

或许没有哪个时间能比2019年更加令我怀念(我是说,在符合这篇文章的主题的前提下)。说实话,在我敲下上面那行字的瞬间我已经无法抑制地哈哈大笑。这或许才真切地展现出时间滤镜下回忆的吊诡之处。请相信我绝对不是为了对齐之前的“推翻”行为才做出这种判断,也请相信我绝对不是为了对齐网络上的“疫情前的黄金时代”这种观念才做出这种判断——不过可能多少有那么一些相似吧,大概。(说实话我这么久没动笔,多少有点感觉到要写东西必须要拿捏腔调,而拿捏腔调本身又让我觉得麻烦和困难,不过为了下面继续,我还是得找到一个合适的,或者回到之前已经形成的那个令我不适的,腔调。)毕竟,这个账号中的绝大多数内容都出自那个时段,并且它们无一例外地记载着笔者那一时段的糟糕的生活、精神状态(我应该说“痛苦”吗?这真令人感到有些羞耻)。但在这个日常生活精神分裂化的时代,毋庸置疑的是,文字的记载并不能完全还原出一个人的真实生活状态,尤其在文字本身充溢无尽宣泄意味的时候(我在想办法让这句话不那么像是解释,但显然我失败了)。而在那段时间之后,我却不得不承认,自己再也找不到一种值得前行的方向,继而开始缺乏目的地原地徘徊。然后就是突如其来的疫情,然后就是突如其来的休学,突如其来且如今看来毫无意义的一切“计划”。我总在抑制自己去宣泄某种无意义的悔恨,包括但不限于利己地斩钉截铁地切断联系、离群索居后的刻骨孤独,无依的漂泊感,以及生疏与重逢时缺乏距离感的话多(当然这里说的更多是表现)。但直到如今我也不敢下定论的是,到底一切是从哪里开始出了岔子,或者说从一开始,我们就是不健全的一代(我怀疑这种说法的原因在于,真的存在“健全”的一代吗)。我当然知道,自己想再多也想不出什么,拒绝摄入知识者自然无法提供知识,但多少,我感到难过的是,知识的拥有者们却对此毫不关心,或者更加明确一点——无暇它顾。

我不止一次忍不住去想,如果没有疫情,我们的生活会变成什么模样,但在我从不深究问题的天性(它最早是从下棋从来无法计算到后面几步体现出来的)影响下,这一问题从来都是无疾而终。在更多的时刻,我自觉地停下来这种不切实际的妄想(是的,在某些时刻我总觉得自己已经变得实际得令人可怖)。但是否一切真的会像大佬在2019年悲观的预想那般,我们将为了各自的“未来”(在我看来这个词语的存在已然极度可疑,它更像是为了某些不可告人的目的而匆匆许诺下的不切实际的“空头支票”)不再拥有经常相聚的可能(更具体地说,它意味着我们将失去一起在半夜兴致突起放弃作息习惯前往全家吃零食的可能,失去一起在下课后一边说着只有我们自己能够理解的“黑话”一边到北外门口卖点鸡排、奶茶然后在嬉皮笑脸地荒废时间回到操场上一起遛弯的可能,失去一边听大佬骂人一边重复然后哈哈大笑的可能)。这不好说,毕竟那个我们曾经一起吃着炸鸡在文西楼梯间上蹦下跳的夜里所说的很多东西,在后来的现实面前都变成一滩不可触及的水中之月。但那些话语中的很多部分都最终一语成谶,无力感随着时间的行进逐渐加深,即便再度重逢,我们之间谁又能说自己还是那个当初一起吐槽课程、生活的自己呢。“现实”永远是促成分崩离析的最大推手,重温“断裂”后的我不应对此感到陌生。

-

2022年7月4日上午九点,挂断电话后我匆匆换上出门的鞋子,拽了拽留了八个月的头发(我并没有洗头),从屋里先把反锁的防盗门解开再反锁上,按下电梯向下的按钮,然后在等待的时刻望向楼梯间窗外去年这个时间仍旧满是积水的地下隧道。这并不是一个具有仪式感的时刻,即便在我从快递小哥手里接到那个盒子甚至是回到家里拆开它并匆匆看上两眼再迅速合上的时刻,我都没觉得这一切有什么意义。在不正常地度过了我本科第五个年头之后,我收到了两张包装精致的纸——就是它们轻而易举地代表了我存在过的三年半时间(我倾向于将自己的本科生活崭然截断至2020年初结束大三上半学期的那一刻),我多少感到自己的可笑。如果有必要的话,我仍旧将付出不少时间,只是为了获取剩下两张可能在我之后人生中存在的,包装精致的纸(但现下我真的没有任何意志去为之付出任何精力,显然我父母、完全不熟的亲朋好友乃至可能不知道在什么时候会存在于我的生活的公司领导都远比我更重视这两张虚无缥缈的纸)。当然,也有可能我就此作罢,再也不去追求这两张原本在我看来人生中不可或缺的两张纸。

-

2022年3月14日下午四点,我登录进那个三年没碰过的世界,仅凭某种根深蒂固的,遗留的好奇。那个时刻我并没有料想到自己将以一种荒唐的方式结束这五年时光,当然也没有料想到自己一如既往那么迅速地缴械投降。盖乌斯·范·巴埃塞,一个属于这个世界的NPC,如果你运气好的话(当然同时需要有足够的耐心),会与你每天相见,并提出一个令人难以回答的问题:“冒险者,你到底是为了什么而战斗的?你认为艾欧泽亚存在真实吗?”当然我深知,将所有残章断简、只言片语从语境中抽离出来而单独展示的行为无疑是在耍流氓,然而既然我已经流氓至此又何必再自欺欺人。说实话,对于一个沉迷者而言,这个问题无疑是当头棒喝。但对我而言,我的第一反应却是将之转换为另一个问题:你认为这个世界存在真实吗?这很容易理解,逃避到极限的时候,下意识的行为依旧是逃避。继而我开始考虑这个问题,继而发现自己对此无法给出任何答案,因为我自己似乎早就不在“生活的真实”之中了(你不会真的指望一个天天独坐高楼的死宅对“真实”二字有任何紧贴地表的感受吧)。

在某种意义上,我是个活在过去的无趣的“人”(如果还能这么称呼我自己的话),即便是用来“敷衍”子宜(我真的希望他不会因此朝我发火)的时候我最多也只用“现在”(这并不是说我跟子宜之间没有“未来”,只是我对自己是否拥有“未来”感到飘忽不定)。“活在过去”作为一种附魔的属性,构建了一个了无生趣的我,构建了一个对任何事情都不再那么热情的我,构建了一个逃避至上的我,这也是为什么我不如别人的原因(啊,我真的希望自己不要再“比较”了,但这根深蒂固的东西我他妈就是摆脱不掉)。(其实我有一万种方法一脚踹醒自己,比如大声告诉自己写这些东西的目的不过是给自己的逃避一个更好的借口,但我有时又会忍不住去想,身边努力“生活”的人究竟在“努力”些什么。就是说,让自己的“生活”变得更好——也就是让自己有更多钱去花是否真的有意义,既然人必有一死,甚至你他妈根本无法决定自己到底什么时候就会“死”的情况下,这一切是否有意义。当然你可以说追求“意义”本身就没什么意义,等等,以此终结我的无聊且神经质的叩问,但是我真的他妈的不知道这一切有什么意义。如果说我做了那么多之后的唯一能做的就是维持自己已有的东西而为了这些可以放弃并在一些原本自己本可能不会认可的东西面前沉默,那么这一切到头来又是否真的有意义。更重要的,我们真的能够理解彼此吗,就是说你轰轰烈烈打到这打到哪,到头来让自己的见解——在很多情况下它们终会成为“偏见”,成为新的主导意见,这样的行为真的有意义吗。我好像掺入了太多杂质进来,已经偏离了我原本的方向,但话又说回来,偏离本身也是我自己的一个特点。)“过去”在某种程度上属于已被锚定的事项,它与“回忆”不同,前者无疑包含后者,而后者也无疑较前者更加主观。(写这一句废话不过是看到这一段的有效信息实在太少,无奈补充,但实际上却又不知道该怎么接下去所以就暂时这样吧,啊就这样吧,就这样吧,就这样吧。)