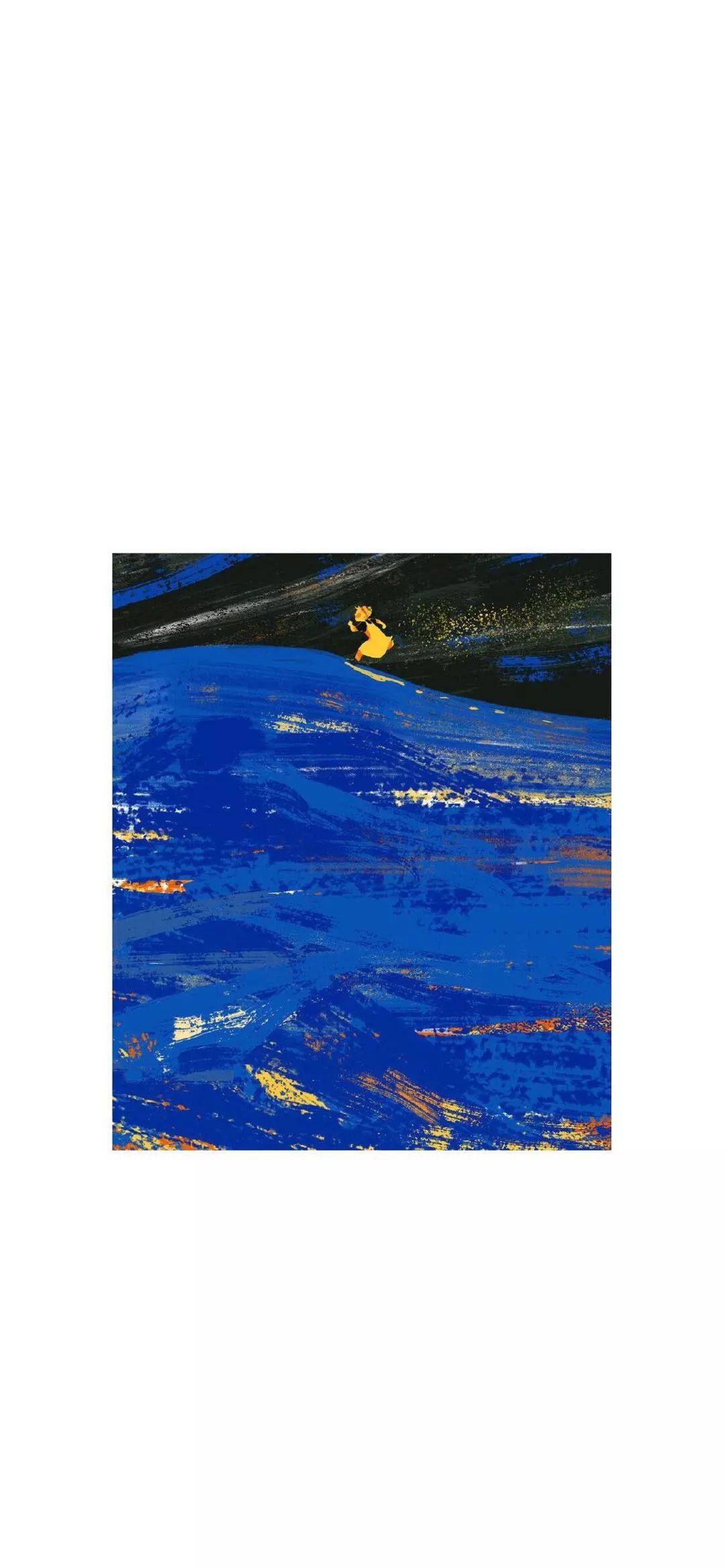

麻烦,“麻烦” Trouble?Trouble!

红色伸缩中性笔的墨水终于消耗殆尽,时间久到已经记不清自己上一次是在什么时候旋开它了。前两天在子宜那里,窗外飘着细雨,明明是正午时分,却阴翳得像是傍晚。雨云追逐着我,由南到北,久久停留在我身处的城市上空,欲落未落,小心翼翼地试探着。文学史书上一道道红色横线随性附着在一行行宋体铅字下,从左到右,不断延伸,越到后面的书页,早已显露出衰相的笔芯阻尼感便越强,最终在戛然而止的尾部留下一滩滩莫名其妙的“积水”,在翻翻合合中留下难看的红色印记。

我一直不怎么能把握好写字的力道。

本以为笔尖上的钢珠会更早一步支撑不住,但最终还是在魏晋骈文的一行里失去了色彩。看着渐渐消失的红色与深印于字符下的划线,有一种如释重负的感觉。“啊,终于用完了吗。”

我坐在他的床上,合上书,望着对面矮屋。我记得楼下院子里有一只橘猫,子宜之前给我拍过他,照片里,他趴在蓝色PVC板做成的房顶上晒太阳。五月返京的那几天,我们夜里还听到过它的叫声。

抵京当天的夜里,我跟子宜说我有点想可乐。毕竟这是他第一次自己在家,从五月把他接回家后我每天都陪着他,少了人中午、下午喂他饭吃,少了人给他铲猫砂和换水,我很担心他会不会一躺躺一整天,茶饭不思。不过我比较确定的是他应该不怎么会想起我,毕竟他本来就很会折腾我,并以此为乐。想到这次离开他,很有可能下次再有长时间陪他就要到后年了,那时候他也两岁了,不知道到时候他还会不会像现在这样亲近我。多少还是有些落寞啊。

等待,乃至只能等待的时候是难熬的。我的焦虑神经并不能因为短暂的治疗就得到根除,本质上我依旧如初,对此我早有认识。情况好比等待被宣判,对于囚人而言是何时能够得到解脱,对我而言则是何时能够得到准确的消息从而迈出下一步。这个过程如同将人拘束,是“困”,兴许还得加上个“厄”,百无聊赖又难以忍受。但只能等待,甚至要提前预计到等待的前方是更多更难以确定的等待。明明小时候学棋便早已对此习惯了,那时还能感到一点惬意,毕竟落子前的酝酿令人一直处于紧绷状态,没想到随着年纪的增长,连这份定力也失去了。

返校总是一波三折的,这次算是十数载求学生涯中最突出的一次。水灾、郑州疫情、车票停售、火车换乘、离郑当日的大雨、压线赶上车次、北京和学校的防疫政策……事情很多,心如乱麻。我还是不清楚我回来到底是要干什么的,也不知道自己到底应不应该回来。说到底,我觉得这一切都很麻烦,并且觉得麻烦过后带来的结果是个未知数,正是这一点让我感到这件事太不划算了。我承认,再没有什么比缩在自己的壳子里更令我感到惬意,不用跟任何人进行现实中的交流、不用接触任何令你觉得毫无意义无关紧要的人,对我而言,生活的痛苦来源就是与人接触就是被紧紧缠绕在难以摆脱的人际关系网中。因为这会让我们在与他人接触的过程中随时随地产生比较、误解、羡慕、轻视等各种各样的情绪和态度,然后在一次又一次表达善意与无意中收获恶意的过程里变得“成熟”(虚伪),无论如何,归根结底它们都可以被视作“麻烦”。但可悲的是,任何人都不能脱离他人而存在。

我会觉得很麻烦,不仅对自己,也对他人。麻烦自己的是来回奔波、费尽口舌为自己的说明解释、填写各式各样乱七八糟的“麻烦”报表;麻烦别人的是大多数事情都需要对方接洽、处理,甚至给自己出谋划策、顺应自己、为自己进行协调沟通;前者让我感到疲倦,后者让我深感不安和愧疚。对于尝试避免生活中各种麻烦的我而言,麻烦他人是绝对难以忍受的事情,即便是老丁这种与我可称“亲密无间”的朋友,要让我去拜托她某件事也都十分令我痛苦。有些人把这种纠结的心理归为“脸皮薄”,这或许有些道理,但我仍旧认为所谓的“厚脸皮”者并不值得称赞乃至为社会推崇(虽然这已经成为现实了)。

办事过程中出现的双方必然是处于一种复杂的“麻烦”关系之中的,尤其当这些事情还是所谓的“公务”。诚然,与陌生人打交道处理事情令我感到焦虑,但并不是说我无法很好地处理这些事情,在很多时候,我处理这类事情是相对高效的。前提在于,麻烦本身并不会在它被处理的过程中蔓延开来。不过令人遗憾的是,在当今社会,“麻烦”并不会乖乖停在那里等待你去将它解决,它的自我“增殖”是一个能令人瞠目结舌的普遍现象。

返京第八天,我仍旧没能处理完复学的事宜。这令我感到难以理解,也再次感到这所学校的迂腐之处。说不想在离开了一年的学校多走走,尤其是前几天天气尚且不错的情况下,是不大可能的。但问题在于我无法像波德莱尔一样随心所欲地游荡,挤压于身的事项无时无刻不在脑海中提醒着我在这所校园里可能料想的和不可预计的“陷阱”。所以天气愈美妙,我的游荡就愈沉重,我对李冯、金海曙、朱文所描述的“在天上”的生存状态就越向往,在某种程度上,对自己的未来不在意并且能够任之随意走下去的时代已经逝去了,对现在的人而言“误入尘网中”易,想逃离就很难了。

这些天处理各种事项的过程中我个人感到“冰山理论”与其说更适合用于写作和精神分析领域,不如说它更适用于体制内的事件处理过程,很难理解的是,“简化办事流程”六个字仅仅成为外表美观的空壳——如同过度了的“永明体”和它所影响的“宫体诗”,在舍本逐末的表层圆满上狂飙突进,将真正有价值和意义的内容——真正要处理的事项抛诸脑后甚至可以说是刻意隐瞒,并最终陶然于此种表层的迷狂,并为之歌颂炫耀。此种事情,四年之中,目之所及处不可谓少,但如近日般密集涌现,倒是十分稀罕的“第一次”。

自然,老师为我提供了诸多便利,也帮助我解决了很多问题,我对此心怀感激。但我得承认,这些并没有消解我的不安,他们的真诚与热心助长了我自己“于百忙之中为老师增添负担”的感受,其结果多少有些“事与愿违”,并且这种消极感受在随着时间的拉长与相应事件的增多而愈发强烈起来,令我愈发觉得不应该再去打扰他们。另一方面,职能部门各自为政,圈层固化,所要面对的不仅仅是敷衍和不怎么宜人的待人态度,更多是拘泥于“就事论事”带来的反反复复,结果便是互不了解互相扯皮,一次可以完成的事情变得又臭又长,为解决一件事要辗转多方,所谓的信息化办事大厅成为空洞无物的躯壳,放置在那里与其说是便民不如说是误导。麻烦的事情在此如同自高山而下滚动的雪球,在一次次积累、增多的过程中不仅令正常的工作难以处理,更令本就密密麻麻的关系网络上出现有碍观瞻且过度臃肿的“补丁”。你很难说在他们那里处理问题是为了解决麻烦,因为在一个麻烦被解决的同时,更多的麻烦正伺机浮出水面;你也很难说他们究竟是在为学生服务还是仅仅在扮演一个“为学生服务”的角色,尽管这种扮演毫不出人意料地不成功。

我得承认,自己十分厌恶被别人当作麻烦,同时也不喜欢把别人视为麻烦。但几天下来,不想被视作麻烦的人已经集他人意见于一身,不想视他人为麻烦的人也不得不将尚未处理完毕的事情与负责处理它们的人视为“麻烦”。偏见和意见就在本来可以简单明了解决的事情之中野蛮生长着,最终遮蔽了人与人之间的理解通道,厌恶和消极情绪也就随心所欲地蔓延滋生。我不知道这是件好事还是坏事,也不知道意欲处理它们的人为何要这样放任它们进行无差别攻击,现在的我只希望外面没在下雨,西门的值班室老师也已经到达他的工作岗位,说到底,我还要继续面对、处理眼前这个阻挡我正常出入的“大麻烦”。

我们能等到“麻烦”消失的那一天吗?我对此并不乐观。