呐喊及其它

“真冷啊”

已经不知道是第几次在脑海里重复这句话了。

太多时候,我的言语只在脑海中打转,随着念头的转变从无中产生再回到虚无中去。

我是在一个偶然的瞬间发现自己在实际生活中是个有些过于缄默的人。想来,回到学校之后,每天能够被说出口的字实在是寥寥无几。用声带发音的,算来算去也就只是在打饭时不得不跟食堂阿姨或者小哥说的有限的“这个”和“那个”。作为一种习性,它与一切同样被称为“习性”的东西一样,隐匿、充斥在我的生活之中,为之赋名——“不可见却不可缺的日常”。赋名这个词,也是随机滑入到我思维中的,运用它,似乎让我拥有了一种权力,尽管只是虚无缥缈的“权力”。但实际这种“权力”也是可疑的,因为它进入言说过程的时候并不受我控制,跟像是一个侵入者。言说的过程表面上显示着我在思考,但实际上是否真的如此,还是说我只不过是在语言的惯性下向前移动,本该运用语言的我成为被语言操纵的“傀儡”?我不知道。

在不知不觉中已经习惯听不到自己的声音,发声对我而言,越来越成为一种“仪式”,它代表着对“日常”的逸出,即便是在发声的时刻,我也常常忘记自己的声音,意识不到自己声音的特质,而每次有所意识却又总会觉得不好意思,似乎自己的声音会让我产生不安、犹疑,乃至自卑。或许,在发声这件事上我仍旧是“待启蒙”者。

不过,语言对生活的掌控并不因为是否通过发音器官而增减分毫。

与“述而不作”恰恰相反,在更多时候我是一个“作而不述”的人,虽然发布自己的“作”是否能过称为“不述”尚且是个需要再讨论的问题。尽管没有好好复习,我每天还是在跟各种语言打交道:教材、近体诗、赋、现代文学、社交软件碎片化文字。准确地说,它们是各种语言形式。文学家常说,言说的方式决定一篇文学作品的前进方向:一种语调、对汉语词汇的操纵组合能力,构成一种所谓的语言的“质地”,它决定着你的文字能够走向何处,也决定着你的文字能够行进多远。川端和沈从文都表达过相似的看法,在他们口中,《雪国》《边城》的开头确实决定了整个作品的走向。古典文论习惯用流水对创作加以比喻,陆机和东坡都为“文思泉涌”提供过明确的论证。这么看来,语言在暗中施加操控力的行径就像是在“导流”。在旁人眼中,这似乎是一种玄学,不过文学本身就颇有些玄学的意味。

02

最近浏览一些老师的只言片语越来越让我感到不安。豆瓣@拙荆老师提到一种误区:

“将做学问和做教授等同起来,模仿名教授的写作风格、说话口吻,以名教授的生活样态模拟并规划自己未来人生。这里就有两个极端。一个极端是真的不学无术,喜好广交朋友,与随和的长辈和有心思的同辈称兄道弟、同声相和同气相求。另一个极端是真的死学术,把做学问的纯粹与求真等同于为人处世上的纯粹和求真,最后搞到自己班级民主测评,相互打分里永远倒数。可以说,前一种极端是把做教授等同于做学问,后一种极端则是把做学问等同于做教授。”

虽然远不是在做“学问”,但似乎自己正在陷入这个误区中的后一种极端。前些日子,冒昧地去参加胡续冬老师的追思会,会上,他最后的研究生在发言中提到她自己以及与胡子老师有较深交往的许多学长学姐都在努力地让自己成为胡子老师那样的人。确实,胡续冬老师身上带有的那种精神与气质不仅极富魅力,而且带有很强的感召力,作为一个与诗歌“平级”的人(西川语),他对世界和生活的态度,那种积极、充满着属于九十年代(最后的理想年代)的蓬勃朝气,但却带有批判性的眼光,令人无比神往,任谁也会不由自主地想要接近,甚至成为那个个体本身。我自己也一样。

现在想来,我所以为的“找到自己的路”不过是走进了另一条将自己遮蔽掩饰地更好的“歧途”:我想成为的人太多,但却已经忘记了要成为我自己。也或许,我压根不知道我自己到底是什么样子的,也就只能选择去成为“别人”,我眼中的“别人”。

直到现在我也没有放弃那种妄想,即自己有可能做出点成绩,搞出点名堂,即自己还是多少有些“不平凡”。其实,我真的不知道是否要保持这一口气,还是彻底接受自己的平庸,并且在接受自己平庸的同时,平静地接受身边人的不凡。更应该说,我不知道自己能不能做到这些。这似乎是造成我生活中过多缄默的原因,也是我至今无法“放过”自己的地方。

离家的时候,我只带了萨义德的《知识分子》这一本无关复习的书籍,但直到现在我也没能翻开它。那时,我在想自己在当今这个分崩离析、充满戏剧性且无法预估的世界应当如何自处。我以为它至少能够提供给我一个“答案的轮廓”,让我具备向这个方向思考的基点。但我还是没翻开它。

现在,我终于能够在这些方面正视自己。

在很多时候,我内心有一种优越感,它让我认为自己的生活方式更加“真实”,自己能够更冷静、深入地看待一些问题,能够或多或少持“中道”,成为或者在成为一个温和的改良保守主义者——也即所谓“君子”的路上。我无意否定,自己身上确实显露出一种向“持中”趋近的倾向,但确实,这种逐渐显露的倾向也正在将我引向傲慢与偏见。我感受到自己身上那种精英主义的刻薄正在越来越迅速地滋长,也感受到自己待人接物、为人处事时无意中透露出的倨傲。从去年这个时候,我开始在豆瓣上大量撰写读书笔记,但直到最近我才注意到自己的言说方式已经变得极其糟糕,它所呈现的模样令我觉得不安和焦躁。我甚至做不到用平等的语言表达自己对一本书、一个事件的看法。那种定调式的评论让我深深质疑自己的书写是否还具备“合法性”,又是否能够成立。但惯性让我一直这样走下去,每一次言说,那种令人厌恶的形象总是挥之不去,从开始便形成牢不可破地统治。似乎,原本成为释放自己的语言在不知不觉中悖反地转化为钳制自我的枷锁,每一次叙述,每一次尝试言说,结果都是更进一步巩固自己的这种“高傲”,剖白成为清高与纯粹的标榜,表达成为思考与自矜的推手,通过表达,寻求清晰的我正在变的更加面目模糊。

我真的能够找到清晰而明确的自我吗?

03

我跟老丁和乐乐说过,他喜欢唱歌,而且很好听。

上半年,他刚搬完家那天,他告诉我他想唱歌,但是担心会有邻居敲门说他扰民。

后来,我回北京之后,跟他一起去吃烧烤,路过KTV的时候他说自己好久没去唱歌了。

现在想想,我也确实很少去KTV,即便去到那里,也并不愿意接过话筒。大二下学期,我跟大佬、弟弟还有白羽一起去KTV,当她们熟练地唱起那些我们在小群里日常分享的土味歌谣时,我顿时觉得她们离我远了一些,那一刻自己似乎成为一个外人,只能远远地观看她们唱歌时的身影。

走出商场的时候,我跟他说,我只听歌却并不唱歌。上次大声唱歌可能还是大三训练的时候。

很奇怪,从大二下到现在,我在豆瓣音乐上标注听过的专辑数目是848张。每个月我都会听三四百首以前从没接触过的歌。但我却从来没有张口唱过,即便是我最喜欢的歌曲,我也无法唱出它来。缄默并没有因为音乐改变。

每天,音乐陪伴我的时间不少于6个小时。除了大赋与古文之外,我似乎很难在没有音乐的情况下沉浸在文本之中。甚至更多的时候,陪伴我的是摇滚乐。不止一次,在摇滚乐强烈的冲击声中,我陷入沉眠。这种莫名的现象一直以来也被置于名为“日常”的状况之中,消隐在思维构成的捕网的角落,难以被发觉。

那一天,走在去往地铁站的路上,我似乎想到了一种解释的方式。在那之前,他并没有向我提问。

有一种观点认为,鲁迅创作的《呐喊》,“呐喊”的主体并不是鲁迅本人,他只是站在道旁,在面对那些同路者勇敢奔赴的身影时,默默地呐喊着。其背后的逻辑是:自己与行动本身保持一种不密切接触的淡淡地疏离的关系。持此观点的学者认为,这大概能够说明鲁迅对新文化运动从一开始就保持着距离。

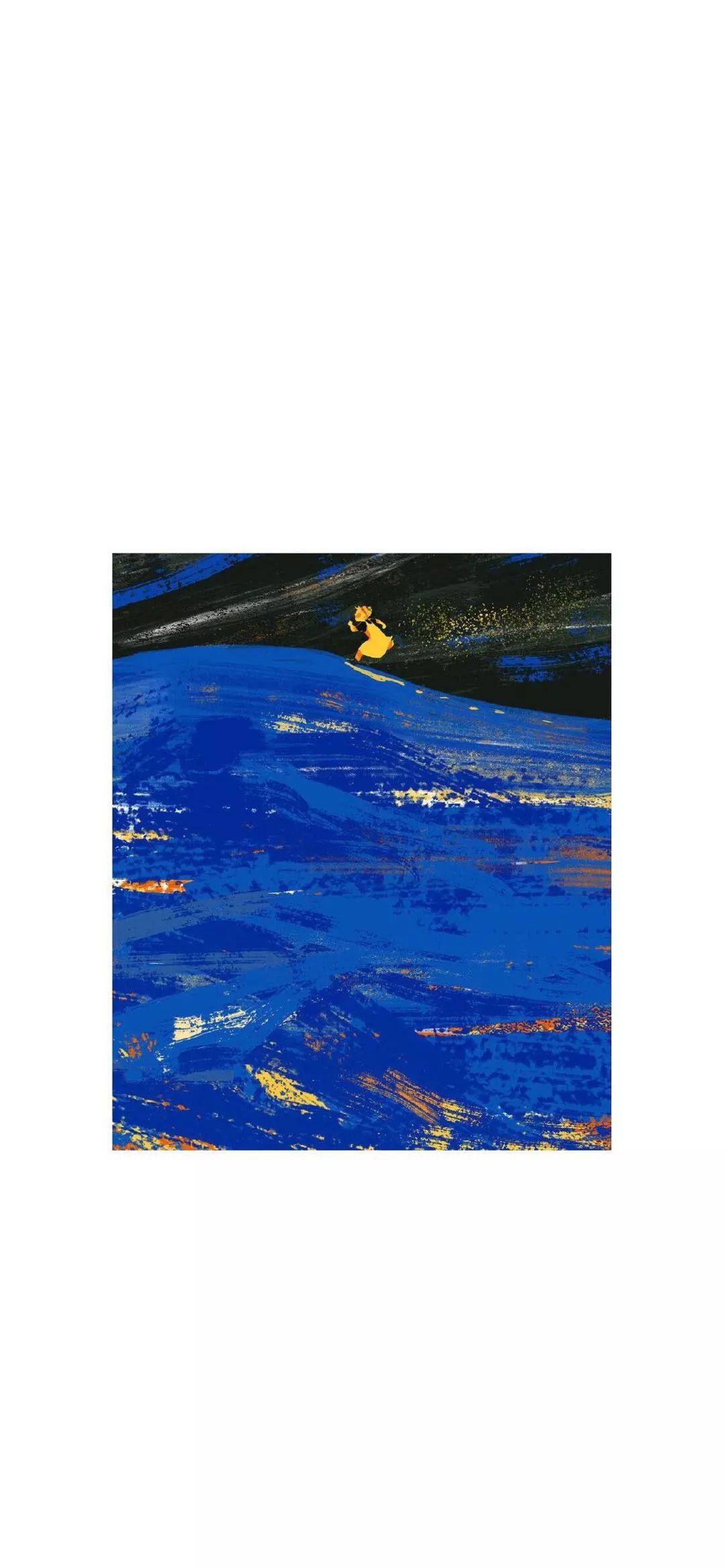

扯的有些远。当时我对他说的话或许又是一次一厢情愿地自我建构,但至少到现在我还没能找到破解这个语言迷宫的方法。摇滚本身的冲击力以及歌唱时的嘶吼或许已经成为我的“代言”,我的怯懦薄面,当代社会对个体抒发的拒斥和鄙夷都让我无法放声,但凭借我生命一部分的它们,这种呐喊得到无声地释放。Midwest-emo带来的每一次心碎都是一次静默的痛苦的释放过程,是一次死亡与新生。我无法歌唱,但能够听懂耳畔回旋的痛苦和发自肺腑地怒吼。

金斯堡诗全集躺在家里的书架上积灰,他大名鼎鼎的《嚎叫》开创“垮掉派”的辉煌。凯鲁亚克在《在路上》里表现出的那种源自生命本身的活力和热情,应当是与金斯堡一样的。“垮掉”与颓丧并不代表着堕落,emo也不意味着消极悲观,能够创作出它们、理解它们的人,毋宁说是真正在生活中挣扎的人,这种挣扎痛苦、绝望,但之所以并未放弃,实际是因为对生活、对这个世界、对人性发自本真的炽烈热爱,对于这种爱,我们难以言说,更也不应诉诸世俗之至的道德评判。

我想我仍旧无法在生活中真实地呐喊,但多少,我感到一些释然。