呼啸飞驰的列车在接近站台的时刻降低了行驶速度

https://open.spotify.com/track/7vKOwTsRL8t7rxbSZfF5RB

呼啸飞驰的列车在接近站台的时刻降低了行驶速度,巨大的声音像是它撕裂风的声腔并将之在轨道上长久地拖拽之后所发出的某种痛苦的哀鸣。在几声滴滴之后,几近被缓慢剖开的“肚”中,人群鱼贯而出,四向奔亡。列车停驻的时段里,坐在前后玻璃幕墙正中的长椅上,抬眼望去,相较昼夜不舍的时间,那些步履匆匆的人影反倒更像是“转瞬即逝”的最佳修饰对象。在更多的时候是交不到如此的好运的,只能倚靠在立柱,小心翼翼地避开不期而遇的背包与迎面而来却又立刻远去的呼出的热风,在更多的这些时刻,即便如何试图隐蔽自己的身形以示自己的与人无争似乎都得不可避免地被卷入其中,也更少能匀得出些情致去观赏追逐镜中“铁龙”之人如何巧妙地闪转腾挪,在被划开的“肚皮”被完全缝合的前一秒挤入其中(当然更多的时候这类尝试会以失败告终)。但即便是如此见缝插针式的出神也能收获到与坐在长椅上望向人群时的同种感受:亲身成为黑客帝国和闪电侠的主角并感受时间流速巧妙地在瞬间延缓又恢复。在一些情况下所获得的这种感受对于当事人而言多少带有些许悖谬性:要么是因某种原因被耽搁在原地(通常是带着相对迫切的期待、紧张或是气闷),原本的心境与这些流速异动的时刻带来的感受之间形成某种悖谬;要么是出于本身的从容不迫地观察家心态在观察流动不息的观察对象时试图获得的那种忙碌紧张的感受与其实际带来的将自己置入情境之中时反观而得来的这种异动的感受之间形成某种悖谬(后一种悖谬或许更应称之为“疏离”,但想来它也着实是不期而遇的感受)。所获得的这一瞬的“抽离”确乎存在着隐微的快感,它让人沉醉其中,与那些入神地发呆凝视教学楼窗外树杈上的绿芽的时刻几无区别。但总归还是会被“唤醒”,在后一种情况中往往是被老师和友人不无“粗暴”地唤回,而在前一种情况中往往是意识到那种片刻的“失落”之后的“自我的紧追”。

意识回归的时刻,被“吐出”的人群四散而去,进站时发出的悲鸣再度响起,玻璃幕墙前后一节节车厢载着一个个新的面容在加速中向前流去,间歇在广告牌灯光照不到的地方留下自己模糊的面影。即便是故意地停在原地,还是多少有种被抛下的感觉。第一次见面临别的时候,我微笑着目送他走进车厢,他在门口转过身来,正好对上我的目光,我就站在贴着脚印的那块黑色地板边上看着他被黑色口罩遮住的面庞,但感应门却迟迟不关上,已经道别过的我们看着彼此,但好像都不愿意收回落在彼此眼中的目光,我想那时候同样带着口罩的自己应该是面带微笑的。我们就这样看着彼此,他似乎想向前走一步出来,但就在那个时候感应门开始缓缓关闭,他也收回了步子,不好意思地笑了一下。感应门关上之后,列车向右行驶起来,我站在原地看着他在下一个瞬间消失在我的视线外,直到列车完全离站,我才拿出手机再一次向他道别。在很多个夜里,我也看着老丁、logo走上一号线与自己完全相反的方向,在老旧的站台上,晚高峰汹涌的人潮压根容不得我们多说两句便将她们卷入车厢,站在站台上我望着她们可能在的地方,等到车门关上的时候才真切意识到这一天已经画上了句号。只是那些时刻未曾意识到,那些从不开往同一朝向的列车就像是一个隐喻,构成某种随着时间一点一滴流逝而变得越来越厚越来越难以戳破的薄膜。

那些在晦暗的名为遗忘的迷雾中闪烁着微光的时日总是从这么一个时刻开始的:在钻入地下经由一个小时甚至更久远的跋涉之后往往要没来由地在站台上等下一班车驶过才愿意走上上行的扶梯(不过有些人总是喜欢迟到好像才是最主要的原因)。从走上扶梯到走出车站的这段路程里,天光逐渐替代led的冷光源,风与尘土逐渐重新被指尖与发梢感触到,被房顶框住的天空连同地面上的一切被“释放”,不啻是一个“豁然开朗”过程。在某种意义上,正是一次次等待扶梯的台阶升至与地面齐平的时刻串联起这些闪烁着微光的时日,也正是这一块块浮起的台阶延展了难行的前路。与晚高峰的人潮一起挤入车厢,经过一个多小时固定在原地继而到达连自己都不知道是在这座城市的哪个地方的那些夜里,走下车站的台阶时候看见早已等在那里的面带微笑的他,是那年寒冷的冬日里少数能温暖我的时刻。在明朗却有强风吹拂的暮春,跨越千里从一个城市到另一个城市,在走下扶梯的瞬间看见站在站口迷茫的根基,绿皮火车上缓慢流动的夹杂着潮湿、油腻与无尽飘荡的香烟味道的时间所带来的疲乏与头疼已然消失不见。

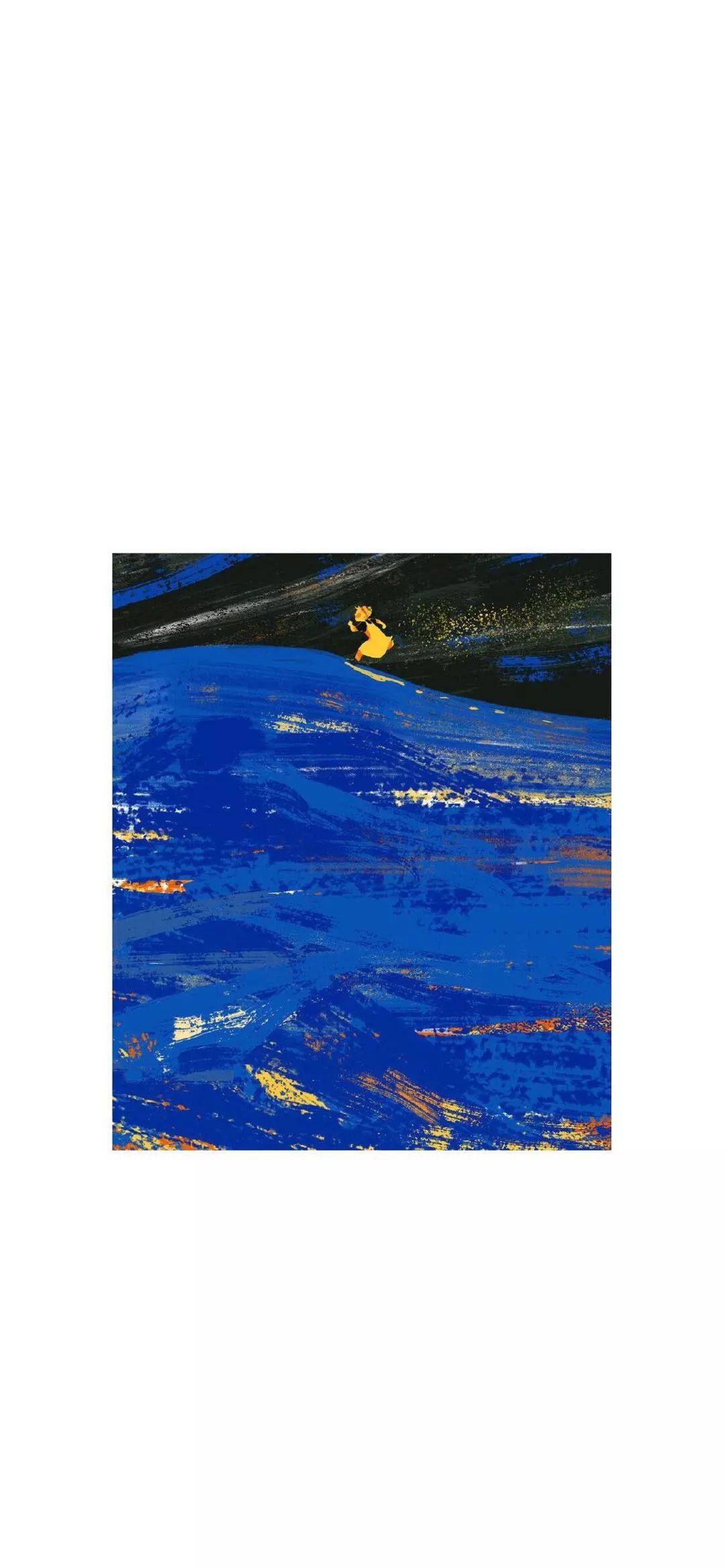

在那些明媚也是那个城市天光最好的时日里,我们总是一起出行,嘴里骂骂咧咧,吐不尽对学校、课程还有该死的论文的抱怨,没多久就走到奶茶店和炸鸡铺,看她们点一杯奶茶再一人来一份大脸鸡排,更多的时候是所有人都喜欢的便利店,拿起一瓶低配可尔必思,点上一份有点辣的烤年糕就着刚从保鲜柜里拿出来的鱼豆腐,一人一个竹签,边讲笑话边吃。在那些日子里,我们曾经一群人兴冲冲抑或疲惫地挤占了一个车厢,下车前后清点人数仿佛是小学生集体郊游;曾经走出出站口就被小卖铺摆着的泡泡机吸引,一群老大不小的家伙站在木桥上一人一口吹起泡泡还要比比谁吹的最大最不容易破。我记得大家齐聚一堂坐在娄总和师娘带来的垫子上第一次喝气泡酒的时候,记得一起在影院看完皮卡丘吃完麦当劳然后走夜路回学校的时候,记得几个人开了个包厢一起疯唱《农业重金属》和《孤儿乐园》的时候。但终究这一切都成为了记忆中的以往与曾经,当我又一次在一个起雾的夜里坐在站台中心的长椅上看那飞驰而去驶入夜幕的列车,留给我的最终也只剩下一个经风与被撕裂的空腔一起撑碎了的模糊的面影。而在这个城市,我似乎也失去了那份坐在长椅上看行人匆匆追逐开开关关的车门的余裕,在站内踟蹰的时候会被目为怪人的想法挥之不去,尽管在很多时候根本没有人会在意。

不过,我还是多少隐约记得,在很多年前的一个夏天,那一带还被蓝色而不是如今的绿色铁皮与钢筋水泥的高耸林立的住宅楼包裹,曾有一个愣头愣脑的高中生背着藏蓝色的书包,不时站起来瞪着一辆破旧的公路车,迎着午后毒辣的日光,在空无一人的水泥路上不住地淌着汗前进。他知道在这个炎热的夏末自己第一次被允许独自一人乘车远行——正是在那之后,站台才成为他日常生活中的一个司空见惯的场域。或许他不知道的是,一同被许诺的还有另一个注定会破灭的梦想。